今あるお墓、将来どうされますか?

お墓って、どうして大切?

そもそもお墓とは

お墓は、死者を埋葬するための場所であると同時に、精神的な健康にも影響を与える重要な存在です。

育ててくれた家族に対して育てられた家族が、感謝を込めてその記念として自分たちで建て自分たちで祀るというのが、従来のお墓の基本です。

また家族以外でも、お世話になった人たちが故人を訪ね、お礼を言うことができる場所です。

家族にとっての価値

- これまでの感謝を伝えることができる、具体的な場所

- 年月が経過しても、ともに過ごした記憶を思い出し志を新たにしてくれる場所

- 騒がしい日常生活から離れ、心が安らぐ場所

- 故人さまが自分たちを見守ってくれていることを実感できる場所

お墓は故人さまのこれまでの生き方を示すものであり、いわばその人そのものともいえるのではないでしょうか。そのためご家族にとっては故人さまに会い、心の中でお話をすることができるかけがえのないものとなります。

お墓を受け継いでゆくために

そうはいっても、少子高齢化や都心への若者の人口流出が進む現代では、高齢のご家族がお墓の管理をしていくことが難しい現状にあります。

屋外で時には激しい風雨にさらされるお墓は、キレイにしておくための常日頃の手入れが欠かせません。

しかし家からお墓までの距離があったり複数のお墓の管理が必要な場合、ご家族にとって大変な負担となりえます。

では、今あるお墓を今後も残していくためにはどうすればよいのでしょうか。

鍵を握るのは「整備」

ご家族の負担を減らし今あるお墓を次世代にも残していくには、墓地整備が肝心です。

例えば、

- 複数のお墓をまとめる

- 複数のお墓が別の場所にある場合、それを一つにまとめることでお墓一つひとつの管理により力を入れることができます。

- 複数のお墓が別の場所にある場合、それを一つにまとめることでお墓一つひとつの管理により力を入れることができます。

- お墓を移転させる

- 昔ながらの慣習により、お墓が山の中にあるという例も珍しくありません。

そこでお墓の管理をしやすくするため、家に近い場所や行きやすい場所へ移すという方法もあります。

- 昔ながらの慣習により、お墓が山の中にあるという例も珍しくありません。

- 雑草を生えにくくする

- お墓のお手入れで厄介なのは、やはり雑草除去でしょう。炎天下のもとでの長時間の作業は、熱中症の原因にもなります。また取ってもすぐに生えてきてしまうため、定期的に行わなければなりません。

しかし墓地に敷石などをすると、雑草の生長を妨げることができます。

- お墓のお手入れで厄介なのは、やはり雑草除去でしょう。炎天下のもとでの長時間の作業は、熱中症の原因にもなります。また取ってもすぐに生えてきてしまうため、定期的に行わなければなりません。

新しくお墓を建てるときのポイント

では新しくつくったお墓を今後も残していきたいときは、どうすればよいのでしょうか。

そのポイントは「現状にぴったりのお墓のスタイル」を見つけることです。

小型化

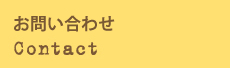

それぞれの家族が、自宅で祀る。これを可能にするのが室内用の小さなお墓、「遷墓(せんぼ)」です。

南口石創がご提供する室内墓の詳細は、こちらから。

デザイン性

古くからの主流である和墓の他にも、洋墓やデザイン墓とよばれるスタイルが増えてきています。

特に洋墓は、故人さまが生前大切にされていたものや趣味などをもとに、理想に近いお墓をつくることができます。

ご家族のためのお墓とは

故人さまを尊敬し感謝して祀るとともに、故人さまと「心の中で対話」することができるのが、お墓という場所です。

この対話は将来へのやる気や元気、勇気を生み、自分の悩みを和らげ解消するためのヒントや助言を与えてくれます。

人生の節目節目で静かに向き合うことにより「人生の意味」や「方向性」を与えてくれるのです。

このようにお墓とは故人さまだけでなく、「いまを生きている人」にも重要な場所なのです。

お墓屋さんの我々からしても、みなさんが生きるうえでの心の助けやゆとりとなってほしいという願いを込めて、日々お墓作りに励んでおります。

ほほえみの「死」って、どんなもの?

死への不安をほどき、いまを生きるヒントを届ける

人は誰しも必ず死ぬ。まさに自分ごとなれど、あまりにも関心が薄いように思います。

対していかに生きるか、どう生きるかはメディアでも広く取り上げられ、本も多数出版され議論もされています。

特に「最近、”終活”という言葉を聞くけれど、なにをすればよいか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

「自分の充実した生」を考えるとき「自分の死」を真正面からとらえることにより人生に大切な意外な花の種のヒントがある。ゆくゆくは数々の花が咲き観ている人々に感動が湧き至福の時間が生まれる。

普段あまり考えない、考えようとしない死を考え、人生に活かしたいものです。

「死」の受け止め方の変遷

古代

自然と一体化した死生観が主流。神道の影響を受け、死後も魂が自然界と調和すると考えられていました。

奈良・平安時代

輪廻転生の概念により、死後の世界や次の人生のための修行が重視されるようになると同時に、極楽往生への願いが深まっていきました。

鎌倉~江戸時代

名誉や義理を重んじる武士の台頭により、「死を恐れない」という精神が強調され、死を自己の使命の延長として受け入れる文化が形成されました。

近代

西洋思想が流入し、合理主義や科学的な死生観が導入されました。一方で、戦時中には死を国家や集団のための犠牲として捉える反面、死が身近になることで死への恐怖も広まっていきました。

このように、以前は「死=怖いもの。忌み嫌われるもの」との考えが主流であり、タブー視されてきたといえます。

最近の死生観の変化

「終活」の登場

「終活」という言葉が広まったのは、2009年に週刊朝日で連載された「現在終活事情」がきっかけであるといわれています。

またその翌年にも、流行語大賞にノミネートをされています。

その原因としては、このようなことがあります。

- 少子高齢化が深刻になり、人々がより「老後」に関心を持つようになった

- 医療技術の発展により「治らない病気」が「治る病気」になり、死への恐怖が薄れていった

「死」を見つめなおす、新しい動き

死とあたらしく出会い直す『DEATHフェス』

『DEATHフェス』は、死をテーマとしたフェスを毎年開催しています。

2024年には10代から90代まで約2000人が訪れており、その輪は続々と広がっていっています。

死について明るく語り合う『終活スナックめめんともり』

日本初の常設終活スナックBar『めめんともり』はママたちや他のお客さんと、死についてオープンに語り合う場となっています。

ほかにも入棺体験など、死をポップに捉えるためのイベントを開催しています。

上記でご紹介したように、「死」を見つめ直すためのビジネスも登場し、その活動の輪は日本中に広がっています。

いまをどう生きるか

「死」と「生」

人生は山あり谷あり、困難に突き当たることばかりです。

そんななか、なぜ人は努力を重ねるのか。

それは、困難を克服したときの大きな達成感を忘れられないから。

命は無限ではなく、時間は限られた分しかありません。その限られたなかで、自分がこの世に存在していたという証を残したい。

心臓が止まったとしても肉体が朽ちたとしても、その人が生きていた証と意志は途絶えることなくのこり続けます。

輪廻転生という仏教的な視点でも、生物学的な視点でも「死」は終わりではなく、通過点なのかもしれません。

だからこそ人は後悔しないために今を生き、よりよい未来を掴もうとするのではないでしょうか。

ならば「死」は恐れるべきものではなく、今をよりよく生きるための助けとなるものなのかもしれません。

南口石創と歩む「生きること」の見つめなおし

「死」が「生きること」の見つめなおしなのであれば、お墓は亡くなった人のこれまでの人生を振り返り、感謝の気持ちを表し、その人やご家族にとっての新たな人生の歩みだしを後押しするものです。

従来よりの死生観もあれば、新しい動きの死生観もあります。

そして南口石創は、お墓の専門家です。

これまでたくさんのお客様とともに「死」に向き合い見つめなおし、数々のその人らしい、すばらしい生き方を教わりました。

だからこそ、お一人おひとりのお気持ちに寄り添ったご相談や考え方を共有し、共に歩むことが出来ます。

いま一度「死」を見つめなおし希望を掲げながら、皆様にとってのよりよい人生の一歩を踏み出してみませんか。

どんなに小さな不安や悩みの種も、みなさまとともに向き合ってまいります。

まずはお気軽にご相談してみませんか。

供養は誰(た)がためにある

「遠い祖国の若き男よ、強く、逞しく、朗らかであれ。

『海軍軍属 石田正夫の命遺言』より抜粋

なつかしい遠い母国の若き女達よ、清く、美しく、健康であれ。」

それぞれの願い

3月20日、津ノ井地区戦没者慰霊式がおこなわれました。

これは、私が慰霊の詞として述べた文言です。

私がこの文言を引用したのには、理由があります。

慰霊の詞を届ける相手は、前に並べられた写真の中の方々です。

彼らに追悼の意を示すには、祖国のために命を燃やし、未来ある若者たちに生きてほしいと願った

彼の言葉がふさわしいと思ったのです。

亡くなった方々の想いの代弁が、参列者の方々の心に届いたと実感しました。

受け継がれてゆく思い

今年は戦後80年、節目の年ともいえます。

しかし日本人のうち、戦争を経験された方は既にほんの一部となってしまいました。

私達が経験された方の話を直接聞くことで、戦争の悲惨さや平和の尊さを知る機会も、

今となってはそう多くはありません。

時代の流れと共に風化していく記憶。

戦争のそれは、近年の供養形態の変化にも似ています。

少子高齢化が急速に進む現代では、管理の難しさや後継者不足から、

墓じまいや改葬が増えてきています。

特に近年の傾向として、永代供養一択という風潮もあります。

様々な考えもあると思いますが、ご遺族がお墓に参る機会が少なくなる永代供養は、

お墓を通して亡くなった方との思い出をふりかえるという意味では、少し寂しい気もします。

供養の意味とは

線香をあげるのも花を添えるのも、亡くなった方のためだけでしょうか。

お墓の前で手を合わせるとき、私達は何を思っているでしょうか。

感謝の気持ち、冥福を願う言葉、共に過ごした思い出。

そして最近の出来事の報告、今後の抱負。

思い返してみると、それはご自分のためでもあるかもしれません。

みなさんもお墓を心の支えとして、自分がよりよく生きていくための心の拠りどころと

しているかと思います。

このような慰霊祭やお彼岸の機会に、いま一度考えてはみませんか。

いま生きているということ

幸せの青い鳥

これはモーリス・メーテルリンクの童話がもとになっています。

「幸せの青い鳥」を探しに冒険に出たチルチルとミチル。青い鳥を持ち帰れず失意のまま家に帰った

二人が目にしたのは、籠の中の青い鳥でした。

この童話のように、本当に大切なものは一番近くにあるのでしょうか。

それに気がつかないまま時が流れ、ふとした瞬間にその大切さを知る。

人生とは、そんなものかもしれません。

「創」に込められた想い~南口石創の挑戦~

昨年末の日本海新聞に、このような記事が掲載されました。

「鳥取市の久松山二の丸三階櫓で29日、東日本大震災の犠牲者の鎮魂と復興の願いを込めた漢字のライトアップが始まった。…14回目の今年は、来年に向けた新たな挑戦や地方創生への期待を込めて『創』の文字を選んだ。」

日本海新聞 12月30日の記事より抜粋

「創」という漢字には「きずをつける」と「物事をはじめる。はじめてつくる」という二つの意味があります。

そして南口石創の社名にも、この漢字が用いられています。

石から「創」る

石の歴史と、磨きあげられてきた技術

原石から製品にするまでの工程でまず最初におこなわれるのは、石の切り出しです。

その昔、お城をつくる際には「矢」とよばれるくさびを使用して切り出していました。

まず目的のラインに合わせてノミでいくつもの穴を掘ります。

その穴にくさびの先端をさしこんで上から叩くと、石が割れるのです。

この過程を思い返すと「石創」は、

「取っ掛かりとなる『きず』をつけて『はじめる、つくる』」という意味にもとらえられます。

無限の可能性を引き出す

またこの漢字を聞いて、まっさきに「創造」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

ひとを「原石」にたとえるように、石には無限の可能性があるといえます。

そしてお墓や建材、舗装、庭、神社など、私たちの身の回りの様々なところで使われています。

このような可能性を秘めた原石を、加工・施工しお客様のもとに届けるのが、私たちの役割です。

そこには石を活かし「創造」することで、お客様のお気持ちに応えたいという願いが込められています。

「創」に込める未来 〜終活支援という新たな挑戦〜

「とっとり終活ホットライン」の設立

そして記事にもある「新たな挑戦」にも、南口石創は取り組んでいます。

弊社代表取締役の南口和秋が、認定終活カウンセラーとして昨年「とっとり終活ホットライン」を立ち上げました。

お墓・葬儀のことはもちろん、生前整理、相続など広くご相談をお受けしています。

昨年もセミナーを多数開催し、多くの方にご参加いただきました。

このような一歩先に踏み出す姿勢も、久松山二の「創」の字に込められた想いと共通しています。

2025年も、お客さまとともに

今年の期待と希望、そして人々の願いを託された「創」。

その字を担う南口石創は、今年も皆さまのお気持ちに寄り添い、よりよい未来へ歩みを進めるためのお手伝いをさせていただきます。

大きなことも一歩から。まずはお話しすることから始めませんか?

お墓の管理、困っていませんか?~お墓じまいという選択肢~

新年あけましておめでとうございます。

さて、お正月は家族団らんのひと時を過ごされた方も多いでしょう。

年の初めは久々にご家族・ご親族が一同に集う、そう多くない機会です。

思い出話に花を咲かせたり新年の抱負を語り合うのももちろん喜ばしいことですが、

ぜひこの機会に話し合っていただきたいのが、お墓、特に「お墓じまい」のことです。

お墓じまいとは

お墓じまいは、現在あるお墓や墓地をかたづけて、永代供養としてお寺で祀ってもらうことです。

永代供養とは、家族に代わってお寺がお墓を管理するという供養形態です。

新たにお墓を用意する必要がなく、ご自分で管理するのが難しいという方に適しているといえます。

法要の準備、段取りなどお寺を主としておこなわれます。

また永代供養と合わせて、手元供養として自宅に祀る、遷墓などの方法もあります。

朝日新聞デジタルによると、コロナ禍を除いてお墓じまいの件数は毎年増加しています(2023年12月現在)。これは少子高齢化や弔い方の多様化が影響しているといわれています。

また株式会社鎌倉新書が行った「墓じまいに関するアンケート調査(2024)」によると、お墓じまいを検討した理由について「お墓が遠方にあること」「継承者がいないこと」が多く挙げられました。

永代供養と並行して、自分が元気な間は手元供養で日常的に、共に過ごすという方法を取り入れている方もいます。

お墓じまいを実際に行ったことがある方、検討している方は全国的に多く、現在も増加傾向にあるようです。

お墓じまいの手順

1.ご家族・ご親族への相談

お墓じまいを検討している旨をご家族・ご親族に伝え、意向を確認します。

これをないがしろにしたり後回しにしてしまうと、後々大きなトラブルに発展することがあります。

まずはご家族に相談をし同意を得て、後悔のない選択をとりましょう。

2.必要な書類の確認・取得

手続きに必要な書類は、自治体によって異なります。各自治体のホームページからお墓じまいに必要な書類を確認し、早めにダウンロードまたは申請を行っておきます。

時間が取れない等で難しい方の場合、弊社も多数の施主様の代行をしています。

3.新しい納骨先の決定

お墓じまい後は、永代供養を選択されるのが一般的です。

新しい納骨先は、菩提寺になります。住職に「受入証明書」を発行してもらいます。

4.お寺や霊園管理者への連絡

現在お墓があるお寺の住職や霊園の管理者と連絡をとり、お墓じまいをする旨を伝えます。

そして以降の手続きに必要な「埋蔵証明書」を発行してもらいます。

5.墓石の処分

墓石の処分方法を決め、解体や撤去の手続きを行います。墓石は特別な思いのある石材なので、石材店に依頼しておこなってもらうのが一般的です。

「過去にお墓じまいを検討したが思いとどまった方」へのアンケートをみると、「解体費用」を理由としている方が約1/4を占めていました

。墓石の撤去費用の相場は10万~15万円/㎡といわれていますが、石材店により価格は変動します。

そのため事前に石材店から見積もりを取り比較し、信頼できる石材店に相談するとよいでしょう。

南口石創では、ご不安やお悩みを解消し、お一人おひとりに合った提案をさせていただきます。

6.行政手続き

「お墓があった市町村」「お墓があった墓地」「お墓を移す市町村」「お墓を移すお寺」にそれぞれ必要な書類を揃え、手続きを進める必要があります。

前にも述べたとおり各自治体により手続きが異なるため、ご注意ください。

7.遺骨の移動

お寺の住職に「魂抜き」(閉眼供養)をおこなってもらいます。

ここでは施工をして、遺骨を取り出します。その後納骨し「魂入れ」(開眼供養)をしてもらいます。

お墓じまいで欠かせないこと

それは「ご家族・ご親族でよく話し合う」ということです。

なぜなら、お墓はどうしても感情的な問題やトラブルにつながりやすいからです。

ご家族・ご親族一人ひとりがご納得いただけるよう話し合い、皆さまの意向が一致する必要があります。

南口石創では、お一人おひとりに寄り添い高い信頼と実績を誇っています。お気軽にご相談ください。

はじめてのエンディングノート ~伝わりやすく書くコツ~

エンディングノートは、ご自分の意思や希望を記録しておくものです。

できれば、家族と話し合いながら書いてください。その時点で情報の共有ができます。

いざという時にご本人の気持ちをご家族が知らぬままだと、ご家族が思い出に浸る間もなく対応に追われてしまうかもしれません。

そしてなにより、ご自身とご家族をつなぐ大切なツールとなります。

その際には、ご家族にとっては遺言のようなものであり、ご自身がそこにいらっしゃるかのように感じられる贈り物になるでしょう。

1.準備するもの

・ノート

エンディングノート専用のものもありますが、市販のノートでも十分です。

・筆記用具

鉛筆やフリクションペンなど、一度書いた文字が書き直せるものが良いでしょう。

・重要な書類

保険証書、預金通帳、不動産関連などの書類を手元に置いておきます。

2.手順

ステップ① 項目を設ける

まずは主な項目を洗い出します。

エンディングノートに必要不可欠な項目は以下の通りです。

一つの項目に1~3ページほど使うと考えて、ページの頭に項目を書いてみましょう。

(1)個人情報

(2)連絡先

(3)医療・介護

(4)財産・契約

(5)葬儀・お墓

(6)遺品整理

(7)空き家対策

(8)ご家族へのメッセージ

他にも、ご自身が大切にしていることやご家族に伝えておきたいことがあれば、項目を加えておきましょう。

また最近のはスマートフォンやタブレットを日常的に使うことが一般的になってきています。

電子機器のパスワードや、メール・LINEなどのアカウント名・パスワードを紙に書いておくという方も多いでしょう。

ご自身が使っていらっしゃった電子機器をご家族がみられるよう、エンディングノートに記録しておくといいかもしれません。

ステップ② 情報を加えていく

ステップ①で書き出した項目に沿って、内容を書いていきます。

具体的な内容はこのようになります。

ここで重要なのは、「書けることから書いていく」ということです。

(1)個人情報

・氏名

・生年月日

・現住所、本籍地

・電話番号

・保険証番号

・マイナンバー番号

保険証やマイナンバーカードなどは、保管場所も書き留めておくとご家族の助けになるかもしれません。

(2)連絡先

・連絡先リスト

・優先順位

ご家族やご親族、親しいご友人の連絡先を書いておきましょう。

その際に、エンディングノートの内容を知らせたい優先順位や、どの内容をその方に伝えたいのかを書いておくと便利です。

ご逝去の報せをどこまで知らせるか悩んだ、という経験をされたご家族も少なくないようです。

(3)医療・介護

○これまでのこと

・現在の健康状態や病歴

・担当医師の氏名や連絡先

・おくすり手帳(保管場所も書いておく)

○これからのこと

・医療機関・介護サービスの希望

・延命治療に対する希望

・臓器提供などの意思表示

・認知症になった際、財産管理を誰にするか(家族、兄弟、成年後継人など)

・家族の判断

(4)財産・契約書

・銀行口座、証券

・相続

・登記簿など不動産情報

・加入している保険やローン

さらにデジタル化が進む近年は、パソコン・スマートフォン上のサービスや、クレジットカードの契約も多様化しています。

いざという時、速やかに契約を見直さないと、ご家族が不利益を被る場面も出てくるかもしれません。

現在ご自身が結んでいる契約内容を、改めて確認しておきましょう。

(5)葬儀・お墓

・葬儀の規模、形式(家族葬や一般葬など)

・希望墓地、和洋などの種類

ご逝去後、「最も大変だった」というご家族の声が多いのが、葬儀・お墓です。

比較的すぐに手続きや準備に取り掛かる必要があるうえ、心身ともにご家族の負担も大きくなるからです。

(6)遺品整理

・重要な書類の所在

・貴重品や遺品の処分方針

「大切にしてほしいもの」や「誰かに譲りたいもの」、「処分しても構わないもの」に分けてリスト化すると、わかりやすいです。

思い出の品や大事にしているコレクションがあれば、それもご家族に伝えておくとよいでしょう。

(7)空き家対策

・物件の詳細や所有者名義、現在の状態

・管理方法(メンテナンスの頻度など)

・管理会社の連絡先

・処分方針(売却、譲渡、賃貸として貸出)

近年全国的に、所有者不明となる物件が多くなっています。

相続手続きや名義変更等も必要となるため、早めにご家族と話し合ってみてください。

(8)ご家族へのメッセージ

これまで人生をともに歩み、支え合ってきた大切なご家族、ご友人へ向けてメッセージを書いておく方も多いようです。

感謝の気持ちを伝えるのも、思い出を綴るのも、かけがえのない贈り物となるでしょう。

ステップ③ 保管場所を伝える

エンディングノートには重要な情報やご自身の意向がたくさん詰まった、プライベートなものです。

そうはいっても、もしもの時にご家族が見つけられない場所にあれば、意味がなくなってしまいます。

ご家族や信頼できる人に、エンディングノートの存在と保管場所を伝えておくといいかと思います。

3.心がけること

①無理をしない

エンディングノートに正解はありません。ご自身が書いたものが正解になります。

完璧に埋めるのではなく、まずは書けることから埋めていく事をを目指しましょう。

焦らないことも大切です。エンディングノートには締め切りもありません。

余裕をもちながら取り組みましょう。

その方がご自分の気持ちに素直になれ、人生を振り返りながら作成できます。

またエンディングノートは遺書とは違い、法的な拘束力はありません。

あくまでもご自身の意思が尊重されるよう、ご家族に伝わりやすいよう書くものです。

素直に穏やかな心持ちで、ご自身の考えを綴りましょう。

②読み手に伝わるように

自分なりに書くとはいえ日記のような感覚で書いてしまうと、相手に伝わりにくい内容になりがちです。

「だれに」「なにを」「どのように」伝えたいかを意識しながら書くとよいでしょう。

③一度書いたら終わりではない

時間が経つにつれ、ご自身の考え方が変わることがあるでしょう。

また、ご家族からの疑問点やアドバイスを受けるかもしれません。

定期的に目を通し、少しでも変更点があればその都度更新することをおすすめします。

4.まとめ

エンディングノートには、このような利点があります。

・ご本人の意思が明確になり、尊重されやすくなる

・決断を迫られた際にご家族の負担を軽くし、混乱を避けられる

・いざという時のために準備しておくことで、安心感が生まれる

エンディングノートを書くことで、あなたの大切な人たちが、迷わずにあなたの意思を尊重できるようになります。

「ハードルが高い」と捉えず、ご自分のペースで始めてみましょう。

ご自分とご家族の、世界にたった一つだけの素敵なエンディングノートを作ってみてくださいね。

とっとり終活ホットラインに関するご質問などはこちらからどうぞ。

お墓と記念碑ってなにがちがうの?

共通点

どちらも、素材は石であることが大きな特徴です。

石の耐久性は、ほかの素材と比較してとても長いためです。

石は、木のように朽ちることがなく、永遠に存在するものです。

お墓や記念碑に石が用いられるのは、石の「永久性」に想いを託して、数百年後の時代にまで残しておきたいという希望の現れではないでしょうか。

相違点

一言で言ってしまうなら、その違いは「お骨があるかないか」です。

これは建立された目的が、お墓と記念碑で異なるからです。

記念碑は、特定の人物の偉業を称える、といった目的のものが多いです。

こういった記念碑は「顕彰碑」とも呼ばれています。

また戦争や災害で亡くなってしまった人々の冥福を祈る、その地域にまつわる歴史や伝承を伝える、といったものもあります。

これに対しお墓は、それを故人そのひとそのものであるように感じ、今生きている人が心の拠り所とすることが趣旨のひとつです。

故人とその家族との深いつながりを「目に見えるかたち」として再認識し、よりよい人生を歩むための心の礎のように感じられるからです。

まとめ

お墓と記念碑はきっぱりと区別することが難しいこともありますが、それぞれに込められた意味を見つめ直すことができました。

どちらも数百年もの先の時代まで、想いを託され語り継がれるもの。

建てる際には、『石材のプロ』にご相談してみてはいかがでしょうか。

その石材店が信頼できるかどうかを示す指標のひとつに、実績があります。

南口石創には、墓石から民間工事や公共事業、鳥取砂丘や鳥取商工会議所のモニュメントまで幅広く、数々の実績があります。

過去には、旧鳥取藩主池田家墓所の整備に携わりました。

ご相談やご不明な点は、こちらよりお問い合わせください。