「馬九行久(うまくいく)」前進する一年に

ますます気温が冷え込む時期ですが、いよいよ新しい年のスタートを切りました。

今年は午年。前進の一途をたどる馬のように、南口石創も新しいことへの挑戦を踏み出します。

「新しいことへの挑戦」とはもちろん一筋縄でいくものではありません。

前例のない未知の領域。消費者のニーズも将来の見通しも、時代の移り変わりとともに変わってゆきます。

それはお墓も例外ではありません。

多様化した供養のスタイルに、跡継ぎ問題、お墓の今後についての不安。

だからこそ先を見据えた行動が、第一歩を踏み出すことが重要になってきます。

このような時代であるからこそ、この挑戦は大きな意味をもちます。

2026年、南口石創がご提案するのはおもに2つのことです。

1つは、「いろんなスタイルが選べる墓じまい」。ご家族の負担の少ない永代供養を選択する方が増えている傾向にありますが、供養形態はそれだけではありません。

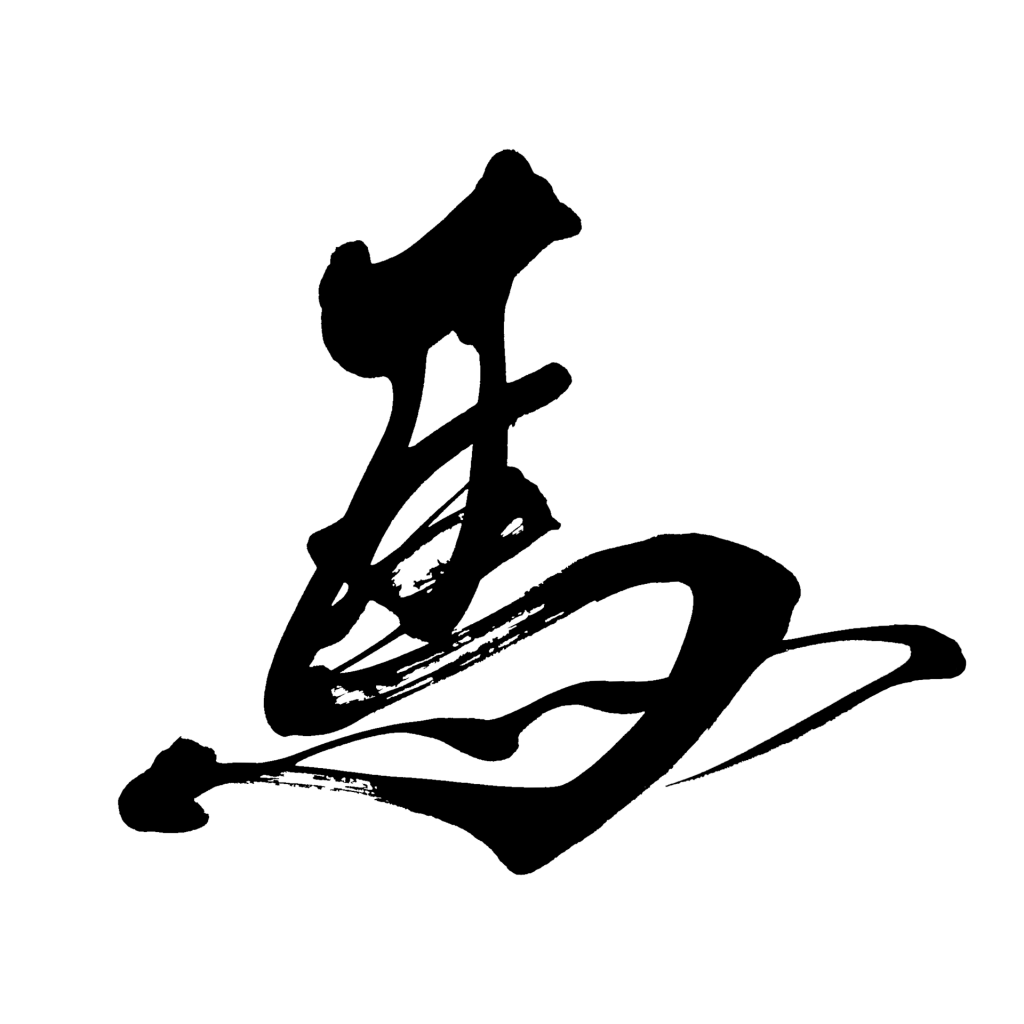

南口石創がおすすめするのは、手元供養「遷墓」そして「あのね」。

手元供養とは自宅に置ける小さなお墓。故人さまとの思い出の品を飾ったり、インテリアとして置いたり。どんなときにも故人さまが見守ってくれていると実感でき、故人さまに「あのね」と声をかけられるのです。

もう1つは「次世代に対応した新しい墓」です。永代供養を選ぶ方が多いいま、永代供養を組み込んだ個人墓という選択肢もあります。(檀家で永代供養つき、または檀家でなく墓じまいつきなど。)

またその個人墓も、和墓や洋墓だけでなく樹木葬といった新たな選択肢もご提案できます。

ご本人やご家族にとって、後悔の無い選択をとるお手伝いをいたします。

お墓から終活まで、どんなことでも。

南口石創は、今年もみなさまの身近で少しでもお役に立てるよう、日々前進してまいります。

まずは、お気軽にお電話ください。

変わるもの、変わらないもの

みなさんはご存じでしょうか。いま一世を風靡する朝ドラ「ばけばけ」。

怪談作家として後世にも名を残す小泉八雲夫妻が活躍した、明治時代を舞台にしたドラマです。

「ばけばけ」というタイトル。なぜこのようなタイトルなのでしょうか。なぜ「化ける」という言葉にスポットライトが当てられているのでしょうか。「ばけばけ」に込められている意味とは、一体なんだと思いますか。

ところで、最近は時代の流れが顕著になってきましたね。「人生100年時代」という言葉をはじめ最新技術の進歩など、身の回りの様々なことが目まぐるしく変わる、ある意味激動の時代ともなりました。

とはいえ「変わらないもの」があります。

たとえば家族への愛。お世話になったひとへの、感謝と尊敬の念。

この激動の時代のなか、決して忘れてはいけないもの、途切れさせてはいけないもの、守ってゆくべきものがあるのです。その気持ちを石に込め、形にするのが「お墓」だと私は思っています。

どのように思いを形にするか、それは千差万別です。

それは、故人さまがどのように生き、どのような時をご家族と共に過ごし、どのような思いを抱いてきたかがみな違うからです。

そんな人生に寄り添うような理想の形。

和墓・洋墓に加えて故人さまの好きだったものをモチーフとしたオリジナルの墓。

石ならではの色や性質を生かした材質選び。

樹木葬や手元供養、永代供養など、故人さま・ご家族両方の想いに応える供養形態。

まるで新居を考えるかのように、故人さまを想った理想のお墓をつくりませんか。

南口石創は、そんなあなたの想いに応えます。

「終活は『死にしたく』より『楽しい老後』」

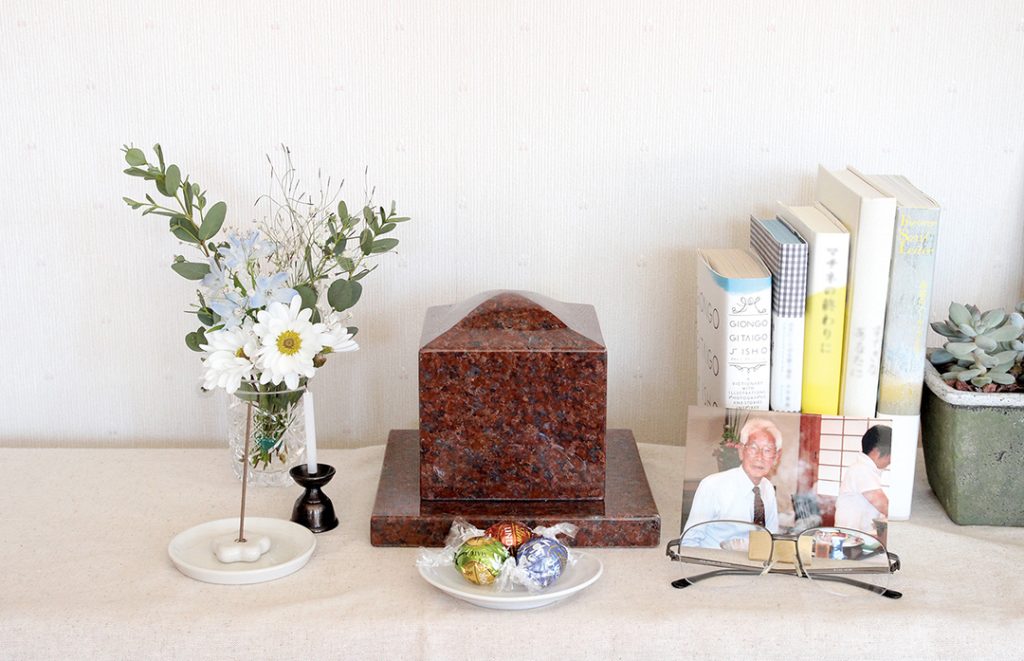

8月に鳥取市老人クラブ連合会理事研修会のご依頼により開催いたしましたセミナーが好評だった結果、雲山はまなす会からご依頼をいただきました。

今回も前回同様「終活は『死にしたく』より『楽しい老後』」をテーマとした終活セミナーを開催いたしました。

この度は男性6名、女性5名の方にご参加いただきました。

前回は男性の割合が多い印象でしたが、今回のはまなす会では男女比がほぼ同等でした。

「身の回りの整理」「墓じまい」気になる方が多数

講演後の質問では、「身の回りの整理」「墓じまい」に関する質問が多いという点で印象的でした。

セミナー後アンケートにご協力いただいた結果、やはり「身の回りの整理」にご興味がある方が大半を占めていました。

この結果を活かし、とっとり終活ホットラインは今後ますますの成長を遂げていく所存です。

とっとり終活ホットラインでは、今後もセミナー開催やブログを通し、「よりよい未来、よりよい自分」を目指して、みなさまとともに歩んでまいります。

過去セミナーの様子や参加者のアンケート結果、終活に関する情報などをブログで公開しております。ご覧ください。

また電話やホームページより、無料相談をいつでも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

「秋のお彼岸」だからこそ墓地整備を

真夏の暑さも少しずつですが落ち着きをみせ、夕方には涼しさを感じる季節となりましたね。

夏休みも明け、平日の朝から聞こえていた子供たちの遊ぶ元気な声が聞こえなくなったことに若干の寂しさを覚える、そんな今日この頃です。

この夏は、みなさまいかがお過ごしでしたでしょうか。

なぜ「秋の彼岸」にお墓参りにいくのか

今年の秋の彼岸はいつ?

そして今年も「秋の彼岸」がやってきます。

2025年の秋の彼岸は、9月23日の秋分の日を中心に、20日から26日の一週間です。

ところで、なぜ秋分の日に合わせてお彼岸にお参りに行くのか、ご存じでしょうか。

あの世とこの世が最も近づく日

春分の日・秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈むため、西方浄土(阿弥陀如来の極楽浄土)に通じやすい日と考えられています。

また昼の長さと夜の長さが同じになる日でもあることから、「あの世=彼岸」「この世=此岸」と近づく日でもあるのです。

この二つの世界の境界が接する日だからこそ、私たち此岸にいる人々が、彼岸から見守ってくれている故人さまに会いに行くのですね。

この時期に「墓地整備」をする理由3選

暑さが納まる季節

秋は太陽も陰りをみせ、長時間日光に照らされていても比較的心地よく感じる時期。

また夏には伸び放題だった草木も落ち着き、整備や工事がしやすくなります。

そのため、夏の雑草・台風の被害を整え、冬前に環境をリセットできる最適な時期ともいえます。

家族が集まる時期

家族や親戚一同が顔を合わせやすいこの期間は、大勢でお墓参りに行くことも多いはず。

その折にはやはり、普段は気がつかないお墓の傷みや雑草が目につきやすいでしょう。

また「細い山道や階段を上る必要がある」「お墓までの距離が遠い」など、お墓の立地や距離にも不便さを感じやすくなるかもしれません。

さらに「今あるお墓のこれから」について話し合う機会としても、よいといえるでしょう。

墓地整備だけでなく、墓じまいや手元供養、永代供養などについても考えるきっかけとなるはずです。

先祖への感謝

秋分の日23日は祝日です。

国民の祝日に関する法律では、この日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日とされています。

あの世の故人さまとの距離が近づくこの日だからこそ、日頃の感謝の気持ちを改めて伝える、年に2回の特別な日ということですね。

墓地整備って、なにをするの?

墓地整備には、

・複数のお墓をまとめる

・お墓を移転させる

・雑草を生えにくくする

などがあります。具体的な内容は、過去のブログで詳しく解説しています。

この「秋の彼岸」だからこそ墓地整備を考えることをおすすめする理由がわかっていただけましたでしょうか。

しかし「なにから手をつけたらよいかわからない」、「ウチのお墓の場合は…」そんなご不安やお悩みもあるかと思います。

私たち南口石創では、電話での無料相談やお問い合わせをいつでも受け付けています。

お気軽にご相談してみませんか。

8月20日 セミナーふりかえり

8月20日水曜日 午前10時より、県民ふれあい会館にて「継ぐ?しまう?建て直す?お墓の”これから”を考える時間」セミナーを開催しました。

お墓に関する選択肢や背景について、実際の事例を交えて詳しく解説しました。

今回のセミナーでは12名の方にご参加いただきました。普段のセミナーよりやや小規模の開催とはなりましたが、その分講師と参加者の方との距離が近く、活気あるものとなりました。

不安解消のきっかけに 活気あふれるセミナー

セミナー後も、質問や相談が飛び交う

セミナーでは毎回終了時に質疑応答の時間を設けていますが、今回の質疑応答はいつものセミナーとはひと味違う雰囲気でした。

続々と手が挙がり、なんと5名の方に質問や相談をいただきました。

やはり個人の現状やご家族との折り合い、理想の供養形態などはさまざまです。その分、ご自分に最も合った方法を選ぶというのは困難になります。

その選択には、まず正しい情報を入手することが前提となります。そのうえで集まった情報を整理し、ご自分の状況や希望と照らし合わせることが重要だからです。

そのうえで、現在生じている疑問や不安を抱えずに相談することは、今後必ず役立ちます。

今回みなさんのそのような前向きな姿勢や熱意強く伝わり、主催側としても大変励みになりました。

50代から80代まで、幅広い年齢層

70代・80代の方が6割以上でしたが、そんななか50代の方にもご参加いただきました。

お墓の今後や供養形態を考えるとなると、ご本人だけでなくご家族も悩むことが多くなってきます。

他の参加者のことを知る

セミナーを受講される方は、みなさん同じ関心やお悩みを持つ方ばかりです。

そのような方と交流しご自分が抱えている悩みを共有することで、問題解決のためのヒントとなりこれからどのように行動していくかを明確にすることができます。

その第一歩として、他の参加者はどんな方が多いのか、どのような事に関心をもっているのかなどの傾向を掴んでおくことが必要です。

今回も、セミナー後のアンケートにご協力いただきました。

個人情報保護のもと、このブログで掲載させていただきます。ぜひご活用ください。

(1)年齢

・59歳以下 (18%) ・60~69歳 (18%) ・70~79歳 (27%) ・80歳以上 (36%)

(2)性別

・男性 (54%) ・女性 (46%)

(3)職業

・自営業 (9%) ・会社員 (9%) ・専業主婦・主夫 (27%) ・無職 (54%)

(4)今回受講しようと考えた理由

・自身の終活に備えるため (35%) ・主催者直接案内 (8%) ・テーマに関心がある (35%)

・とっとり終活ホットラインに関心がある (22%)

(5)終活で関心のある項目

・身の回りの整理 (12%) ・医療・介護の希望 (12%) ・相続 (12%) ・お葬式と供養 (12%)

・遺品整理・空き家問題 (4%) ・お墓の管理 (28%) ・永代供養 (20%)

(6)普段、情報を得る手段

・新聞 (68%) ・知人 (32%) ・その他(テレビ、インターネット、雑誌など)

「次回のセミナー案内希望」約7割 リピーターも増加

セミナーでは都度、取り扱うテーマを変えています。また参加された方に「参加した理由」をお聞きしたところ「テーマに関心があるから」という方が多いです。

にも関わらず、違うテーマを扱っている別のセミナーに参加してくださる、いわゆる「リピーター」の方も続々増えてきています。

これは「前回のセミナーで学びが多かった、満足だった」という方や「とっとり終活ホットラインに関心が出てきた」という方が増えてきたのだと考えています。

大変嬉しい限りです。

今後もとっとり終活ホットラインでは定期的なセミナー開催を計画しております。

「継ぐ?しまう?建て直す?お墓の”これから”を考える時間」セミナー開催のお知らせ

8月20日水曜日 午前10時より、県民ふれあい会館にてセミナーを開催します。

今回はお墓に関する選択肢や背景について、事例を交えて詳しく解説します。

今あるお墓の維持管理や、今後について困っていませんか?

年齢を重ねるとともにお墓参りや日頃のお手入れも難しくなってしまいます。

みなさんの抱えるそんな不安を解消するため、

認定終活カウンセラーであり、お墓のプロである南口和秋が、講師を務めます。

また永代供養など他の供養形態についても解説しますので、現在お墓をもっておられない方も是非ご参加ください。

・日時 令和7年8月20日 水曜日

午前10時開会 午前11時閉会 *午前9時半より入場できます

・場所 県民ふれあい会館(鳥取市扇町)

入場は無料です。ご参加の際は、事前にお申し込みください。

お申し込みはこちらからどうぞ。

終活セミナーって、どうして参加するの?

セミナーに参加するメリット

1. 間違った知識を見分ける

「終活」という言葉が広まりつつある現代では、多くの書籍や雑誌が出版され、インターネットやテレビ番組でも大きく取り上げられています。

しかし膨大な情報があるうえ、その中には誤った情報や不確かな情報も多く蔓延っています。

ただでさえ項目が多く、なにから手をつけてよいか分からない終活。

ご自分で取捨選択をしようにも、なにが正しくてなにが間違っているか見分けられない状況では、困ってしまいませんか。

そんなとき助けになるのが、セミナーです。

その道の専門家が、正しい知識や最新の情報をお伝えします。

そういった情報をもとにした具体的な事例を知ることもできる、というのもセミナーならではの貴重なメリットです。なぜならこのような内容は自分に合う考え方をみつけたり行動したりするためのほんととして役立つからです。

また講師と受講者の距離が近いということもポイントで、細かい部分や個人的な質問もしやすく、まさに『痒い所に手が届く』内容となるでしょう。

さらにご自分が関心をもっている項目のセミナーのみ参加する、といったことも可能です。

2. 「終活仲間」とつながる

セミナーを受講される方は、みなさん同じ関心やお悩みを持つ方ばかりです。

そのような方と交流しご自分が抱えている悩みを共有することで、問題解決のためのヒントとなりこれからどのように行動していくかを明確にすることができます。

選択肢を増やし自己の終活の方向性を定めれば、不安を解消し新たな一歩を踏み出すための助けとなるはずです。

また、とことん突き詰められる、良い意味で「終わりのない」終活においては、同じ立場の方との情報交換や交流も重要になってきます。

ご自分の終活の状況を報告したり他の方の進み具合を知ることは、ご自分のモチベーション向上にもつながるでしょう。

また定期的に開催されるセミナーでは「その場限りの交流」ではなく、「これからも続いてゆく絆」をほかの受講者の方や専門家たちと結ぶことができるのです。

3. 家族の不要な負担を軽減、絆を深める

終活は一昼一夜で終えられるものではありません。

ご自分が元気なうちに、日頃から少しずつ進めていくのが肝心です。

いざとなったときに慌てて始めるのでは、ご自分の希望の実現が難しくなってしまうからです。

ご自分に余裕があるうちに準備を進めておくことで、ご家族が対応に困ってしまうといった事態は避けられます。

そのため早い段階からセミナーに参加し終活に取り組んでいる姿は、ご家族にとっても安心でしょう。ご自分に余裕があるうちに準備を進めることで、家族が対応に困ることを避けられます。

また現時点での終活の進め方やご自分の希望について、ご家族や周囲の方とコミュニケーションをとることが、自己の終活と同等に貴重で絆を強め、有事の際に円滑に対応できるようになります。

4. 心の整理ができる

終活とは「これからの人生をよりよく生きる」ためのものです。その準備を進めることは、これまでの人生の歩みを振り返る機会にもなります。

セミナーに参加することで、年齢とともに自己中心になりがちな考え方を修正することができます。それにより自分自身の価値観を改めて見つめ直し、より充実した生き方について考えられるでしょう。

セミナーとは

終活セミナーは、単なる情報収集をする場でなく、新たな出会いや不安の解消のきっかけとなる場でもあります。

終活においてはご自分に合ったスタイルを見つけそれに沿って進めていくことが欠かせませんが、その道のりのなかではご自分お一人では解決できない問題もたくさん出てくるでしょう。

そんなときに力になってくれるのが、「終活のプロ」である専門家や同じ志をもつ仲間たちなのです。

セミナーとは、「『孤立しがちな老後』を、『楽しい気づきの老後』に変える」場なのです。

あなたとともに歩む「とっとり終活ホットライン」

認定終活カウンセラーである私、南口和秋が設立したとっとり終活ホットラインでは、昨年から定期的に終活セミナーを開催しています。

今年3月におこなったセミナーでは、近年よりいっそう耳にする「永代供養」をテーマに、多くの参加者の方々に来ていただきました。

答えありきで限られた情報、限定されたひとつの答えではなく、複数の選択肢を知る。

答えはそれに至る条件を理解したうえで、自分に合う条件を選択し答えを出す。

これが重要なのです。

セミナーでは毎回アンケートに協力していただき、みなさんの興味関心のある項目を次回のテーマとして取り上げるほか、セミナー後に対面・電話での無料相談も受け付けています。

参加者の方々は毎回熱意のある方やよりよい今後のために熱心に取り組まれている方ばかりで、私自身も励みとなっております。

過去のセミナーの様子やブログ、今後の終活セミナーのお知らせは、とっとり終活ホットラインホームページからいつでも確認することができます。