お墓のふしぎな力

お墓は、死者を埋葬するための場所であると同時に、精神的な健康にも影響を与える重要な存在です。

お墓屋さんの我々からしても、みなさんが生きるうえでの心の助けやゆとりとなってほしいという願いを込めて、日々お墓作りに励んでおります。

以下、お墓と精神的な健康の関係について具体的な例を挙げます。

悲嘆の処理

- 愛する人を失った後、お墓は悲嘆の感情を表現し、故人とつながるための場所を提供します。

- お墓参りをすることで、故人を偲び、思い出に浸ることで、心の癒しとリフレッシュにつながります。

- 自然に囲まれた墓地の落ち着いた雰囲気は、心の平穏を取り戻すのに役立ちます。

アイデンティティの形成

- お墓は、自分がどこから来たのか等の、家族の歴史を知るための手がかりとなります。

- 故人の人生や遺産に触れることで、自身のアイデンティティを再確認し、人生の意味を見出すことができます。

死への恐怖の軽減

- お墓は死を身近なものとして感じさせ、死への恐怖を軽減する効果があります。身近な天国に行くと、自分自身の死が自然に感じられ、不安が和らぎ、亡くなった人の分まで長く生きようと思うようにもなります。

- 死後の世界について考え、人生について深く考えるきっかけを与えてくれます。それが、今を心身ともに健康に生きるきっかけになることもあります。

コミュニティの形成

- お墓参りを通じて、同じ家族や地域の人々とつながり、コミュニティを形成することができます。

- 共通の悲しみを分かち合い、互いに支え合うことで、精神的な安定を得ることができます。

注意点

- 一方で、お墓参りに行くことが負担になる場合もあります。

- 故人の死を受け入れられず、悲嘆に沈み続ける場合は、専門家の助けが必要になることもあります。

結論

お墓は、精神的な健康にプラスの影響を与える可能性があります。しかし、人によって感じ方は異なるため、自分にとってどのようにお墓が役に立つかを考えることが重要です。

生活していくうえで、今を大切に生きるという大切な心持ちを思い出させてくれるきっかけとなるのが、お墓だと思います。

ほっこりとしたやさしさに包まれたお墓。家族や自分自身を再認識させ、自然と力強いやさしさに包まれるお墓を、今一度見つめてみてはいかがでしょうか。

お墓でつながる家族の輪

日本では、お墓は家族のつながりを象徴する存在として、古くから大切にされてきました。特に、別々に暮らす家族にとっては貴重な存在です。

お墓は、先祖の遺骨を納め、供養する場所です。先祖を供養するということは、先祖の存在を忘れず、感謝の気持ちを持ち続けることを意味します。また、お墓参りを通じて、家族が集まり、先祖を偲び、語り合う機会にもなります。

このように、お墓は家族のつながりを深め、家族の精神的な支えとなる存在といえます。

お墓が家族のつながりにもたらす効果

- 父、母、祖父母を偲ぶことを通して、先祖とのつながりを感じられる。

お墓には、父、母、祖父母の遺骨が納められています。お墓参りを通じて、父、母、祖父母の存在を身近に感じ、先祖とのつながりを感じることができます。

- 家族の歴史や伝統を継承できる

お墓には、家族の歴史が刻まれています。それぞれの人生を、戒名板や法名板などの霊標に文字として残して代々受け継ぐことで、その家の伝統が培われます。お墓参りを通じて、家族の歴史や伝統を学び、継承することができます。

- 家族の絆を深められる

お墓参りは、家族が集まり、先祖を偲び、語り合う機会です。お墓参りを通じて、家族の絆を深めることができます。

近年、少子高齢化や核家族化が進む中、お墓の継承が難しくなるケースも増えています。しかし、お墓は家族のつながりを象徴する存在として、これからも大切にしていきたいものです。

お墓を家族のつながりを深めるために活用する方法

- お墓参りを家族の習慣にする

お墓参りをする日を、お父さんの命日やお母さんの月命日という風に目安を付けて家族の習慣にすることで、お墓参りが特別なイベントではなく、日常の一部として定着します。また、お墓参りを通じて、家族のコミュニケーションを活性化することができます。

- お墓参りで家族の歴史や伝統について語り合う

お墓参りの際に、お墓に刻まれた文字や、先祖にまつわるエピソードについて、家族で語り合う時間を設けましょう。お墓参りが家族の歴史や伝統を学ぶ機会となります。

- お墓参りで家族の絆を深める

お墓参りの際には、家族全員で力を合わせて、手入れをしましょう。大人は墓石の掃除、子供は草取りという風に、役割分担をすることも大切です。そうすることで、お墓参りを通じて、家族の絆を深めることができます。

お墓は、家族のつながりを深め、家族の精神的な支えとなる存在です。お墓を大切にすることで、家族の絆をより強くすることができます。

こんなお墓、見たことありますか?

お墓でも、自分の思いを個性ある形で表現する時代になりました。

従来は、画一化され、ほぼ同じ形のものが主でした。

近年、祀る側の祈りの思いを形で表現したいと、個性あるお墓が増えてきました。今回は、もはやアート作品といえるような個性あふれるお墓を紹介し、お墓を作るうえでの自由さを感じてもらいます。

お墓のアート作品は、さまざまな形や素材で作られています。

- 彫刻

彫刻は、お墓によく見られるアート作品の一種です。石や木などの素材で、故人の顔や姿、あるいは故人が愛した動物や風景などを彫刻します。

- 絵画

絵画も、お墓によく見られるアート作品です。絵画は、故人の描いた絵や故人の人生を振り返る絵など、さまざまなものを彫り込むことができます。

- 文字

文字も、お墓によく見られるアート作品です。文字は、故人の戒名や名前、あるいは故人の人生を象徴する言葉などを刻みます。

- ガラス

ガラスも、近年お墓に使用される素材のひとつです。ガラスを石にはめ込みます。ガラスは、透明感や色彩の美しさがあり、また光を透すのが特徴です。ガラスのお墓は、故人の魂が天に昇っていくイメージを表現することもあります。

お墓のアート作品は、故人を偲ぶだけでなく、遺族や訪れる人々にとって美しい景色や心を癒やすものになるでしょう。

決めつけられて、❛こうでないといけないもの❜との慣習的な形でなく、祀ってゆく人々の思いを形にし、個性に価値を認める時代です。

弊社も、常に新しいものにも挑戦しています。

これは無理かと思われるようなものでも、共に考え、お互いに満足のゆく世界に一つしかないお墓を創りましょう。

改めて聞けない、墓石に彫る文字や模様について

お墓の彫刻には、決まったルールはありません。伝統的な和形の墓石と、近年増えている洋型や個性的なデザインの墓石では、刻まれる文字や位置、書体、彫り方などが異なります。

和形の墓石では、棹石(軸石)の正面に家名や題目、経典の一部、正面以外に建立者名や建立年月などが刻まれます。近年の傾向として洋型や個性的な墓石では、個人や家族の想いを込めた漢字や単語、メッセージなどが刻まれます。

お墓の棹石に彫刻される文字には、家名、凡字、施主名、施工年月日があります。

お墓の脇の戒名板(戒名が彫ってある石板)には、戒名、俗名、没年月日、年齢が刻まれます。

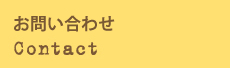

上の写真の赤く〇した部分が戒名板です。

戒名板に刻まれるものの説明

戒名

戒名は、故人が亡くなった後、僧侶から受けられる名前です。俗名を捨てて新たな名前をもらうことで、仏門に入った証となり、戒律を守る決意を表します。

俗名

俗名は、生前の名前です。戒名と合わせて彫刻することで、故人の経歴や人柄を偲ぶことができます。

没年月日

没年月日は、故人が亡くなった年月日です。彫刻することで、故人の死をいつ、どのように迎えたのかを記すことができます。

年齢

年齢は、故人が亡くなった時の年齢です。彫刻することで、故人が何歳まで生きれたのかを記すことができます。

家名

家名は、故人が属していた家系の名称です。彫刻することで、故人がどのような家系に生まれ育ったのかを記すことができます。

言葉

言葉は、故人の人柄や生き様を表現する言葉や、故人への思いや願いを込めた言葉など、自由に彫刻することができます。

イラスト

イラストは、故人が好んでいたものや、故人の人生を象徴するものなど、自由に彫刻することができます。

お墓の彫刻には、故人や家族の思いや信仰が反映されるものです。お墓を建てる時や文字を追加するときには、費用やデザインなどのさまざまな要素を考慮しながら、故人や家族の意向に沿った彫刻を選ぶことが大切です。

年の初めだからこそお墓を考える

この度の能登半島地震にて被災された方々にお見舞い申し上げます。一日でも早く元の生活に戻られます事、心よりお祈り致します。

新年久しぶりに家族が一同に会し、昨年の出来事や自分の想いを話し合うことで、家族の成長を確認し合うことができます。新年の抱負や計画が膨らむ中、家族としての将来像を考えるうえで避けて通れないことが、お墓の問題です。年の始まりにお墓のことを考えることは、人生への深い洞察を得る手段となります。将来への準備、家族への感謝と絆、人生の意義と遺産、そして人生の営みを大切にするきっかけとして、年の初めだからこそお墓を考えることは意味のあることです。

1.将来を見据えてお墓計画

新年が始まると、今年やりたいことや将来の目標がクローズアップされます。その中で、お墓の計画も重要な一環と言えます。予測不可能な未来に備え、遺族が心を落ち着け新しい年を迎えるためには、お墓の計画は必須です。自分や家族の将来を見据えつつ、お墓の整備を進めましょう。未来の不確かさに対処するためにも、お墓の計画は家族の安心と結びついています。思いやりをもって計画を進めることで、愛する人々が新しい年に前向きな気持ちでスタートできるようサポートできるでしょう。

2.家族への感謝と絆の深化

年末年始は家族が一堂に会する機会が増え、感謝の気持ちが高まります。そんな時に先祖や亡くなった家族に思いを馳せ感謝の気持ちを持つことで、家族との絆が一層深まります。亡くなった家族や先祖への感謝の気持ちを込めてお墓を整備することで、家族の歴史や絆を感じながら新しい年を迎えることができるでしょう。家族と共にお墓の計画を進めることで、未来への共通の理解や誓いが生まれます。これは家族の協力体制を強化し、共に歩む人生への感謝を深める大切な一歩です。

3.人生の意義と有形・無形遺産の整理

新年の始まりは、過去の経験を振り返り、これからの人生にどのような意味を見出すかを考える良い機会です。お墓の整理や計画を進めることで、人生の意義や遺産についても深く考えることができます。自分が残したい価値やメッセージを、文字やモニュメントとしてお墓に込めることで遺産として残すことができます。これは、新しい年に向けて自己成長や人間関係の向上に繋がり、より充実した人生を築く助けとなります。

4.人生の営みを大切にするきっかけ

お墓のことを考えることは、人生の営みを大切にするきっかけとなります。自分や家族の健康、幸福、そして亡くなった人たちへの感謝の気持ちを新しい年の始まりに再確認することで、日常生活においてもより充実感を感じることができるでしょう。人生の営みを大切にすることは、新しい年のスタートにおいてポジティブで前向きなエネルギーを醸成します。お墓の存在を通じて、人生の有限性を理解し、大切な瞬間をより深く味わうことができるでしょう。

まとめ

新しい年が始まるにあたりお墓のことを考えることは、人生において重要な意味を持っています。将来への準備、家族への感謝と絆、人生の意義と遺産、そして人生の営みを大切にするきっかけとして、お墓計画は新しい年のスタートに相応しいテーマです。お墓のことを考えることで、人は人生の尊さや大切なものに気づき、より充実した新しい年を迎えることができるでしょう。

お墓にキックバックを求めますか?

お墓は、亡くなった人の遺骨を納める場所であり、弔いの儀式を行う場所です。

日本では、古くからお墓は重要な文化的、宗教的な意味を持っています。

文化的な意味

お墓は、亡くなった人を偲び、追悼する場所です。また、死者とのつながりを保つ場所でもあります。お墓参りをすることで、故人を想い、家族や親族の絆を深めることができます。

お墓は、家族の歴史や伝統を象徴する場所でもあります。お墓を継承することは、先祖を敬い、家族の歴史をつなぐことであると考えられてきました。

宗教的な考え方

お墓は、宗教によって異なる意味や考え方があります。

- 仏教

仏教では、死後の世界を輪廻転生ととらえています。お墓は、亡くなった人の魂が安らかに眠る場所であると考えられ、死者の供養や慰霊の場として重要視されています。

- 儒教

儒教では、死者を救うことが大切であるとされています。お墓は、先祖を敬うための場所であり、子孫が先祖を祀ることで家族の繁栄が約束されると考えられてきました。

- キリスト教

キリスト教では、死後の世界を天国と地獄に分けて考え、死は新たな人生の始まりであり、死後の魂は地上にとどまることなく天国に召されると考えます。ですから、お墓は故人の魂が眠る場所ではなく、あくまで個人に思いを馳せるための「記念碑」という意味合いになります。

近年、少子高齢化や核家族化などの社会情勢の変化により、お墓のあり方が大きく変わってきています。お墓を継承する人がいない、お墓を維持する費用がかかるなどの理由から、お墓を整備する人も増えています。これまでは、えてしてお墓を慣習的に祀ってきた時代でした。現在では、より私たちの日常生活の中に取り込んでいかざるを得ない時代となりました。

今後、お墓の文化や宗教的な考え方は、さらに変化していくことが予想されます。

お墓不要論や、お墓に価値を見出せない人も増えています。ですが、自分を産み育ててくれた両親、温かく高く見守ってくれた祖父母などを、思い出す場の一つがお墓です。

亡くなった人の思い出を糧に‘’心豊かな‘’生活を送るべく、お墓を有効に位置づけるのはどうでしょうか。

墓地選びは、値段ですか?立地ですか?

みなさんは墓地を選ぶ際、どのような点を重要視しますか?

一番気になるのは、やはり値段と立地だと思います。

お墓には、公営墓地と私営墓地の2つがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

今回はそれぞれの特徴を示しながらメリットとデメリットを示し、お墓を選ぶ際のヒントにしてもらいたいと思います。

公営墓地

都道府県や市区町村などの地方自治体が運営する墓地です。使用料や管理料が安く、宗教の制限がないことが特徴です。

私営墓地

宗教法人や公益法人、個人などが運営する墓地です。使用料や管理料は公営墓地に比べて高くなる傾向がありますが、立地や環境、宗教などの選択肢が豊富です。和風、洋風、公園風など、墓地によって特徴は様々です。

特徴を表で示すと、以下のようになります。

| 項目 | 公営墓地 | 私営墓地 |

| 運営主体 | 地方自治体 | 宗教法人、公益法人、個人 |

| 使用料・管理料 | 安い | 高い |

| 宗教の制限 | なし | ある場合もある |

| 立地 | 広範囲 | 限定的 |

| 空き | 抽選 | 随時 |

それぞれのメリットデメリットをまとめると、次のようになります。

公営墓地のメリット

- 使用料・管理料が安い

- 宗教の制限がない

公営墓地のデメリット

- 立地が不便な場合がある

- 空きがない場合がある

私営墓地のメリット(個人墓地以外)

- 立地や環境、宗教などの選択肢が豊富

私営墓地のデメリット(個人墓地以外)

- 使用料・管理料が高い

- 宗教法人の場合、宗教や宗派の制限がある

- 経営主体がなくなれば、墓地も利用できなくなる

以上のように、値段の面で見ると公営墓地の方が魅力的ですが、立地などの面で見ると私営墓地の方が良いということがわかります。

お墓の場所や費用、宗教の制限などの希望に合わせ、最適な選択を行ってほしいと思います。