知らないと損!お墓の設計とデザイン

多くの人は「さっ!まずデザインに取り掛かろう」と思うかもしれません。

お墓のデザインは大事。

なぜなら故人の想い・・・家族の希望が反映されたもの・・・

でもお墓のデザインを満足するものにするためにも知っておくべきことがあります。

それを知らずにデザインを始めてしまって

● 「思っていたものと違うものになってしまった」

● 「結局やり直しになり追加費用がかかってしまった」

ということになりたくないですよね。

ではお墓作りのために知っておくべき手順からご紹介します。

● 手順1:敷地のことを考える

● 手順2:大きさや配置を決める

● 手順3:素材を選ぶ

● 手順4:デザインを決める

このように、手順4つのうち「デザインに直接関わること」は一つだけ、それ以外はデザインを決める

ために必要な「準備」なのです。

故人の想いや家族の希望に沿ったデザインにすることはとても大事なことです。

だからこそ、そのための手順1〜3の準備こそが重要なのです。

手順1.

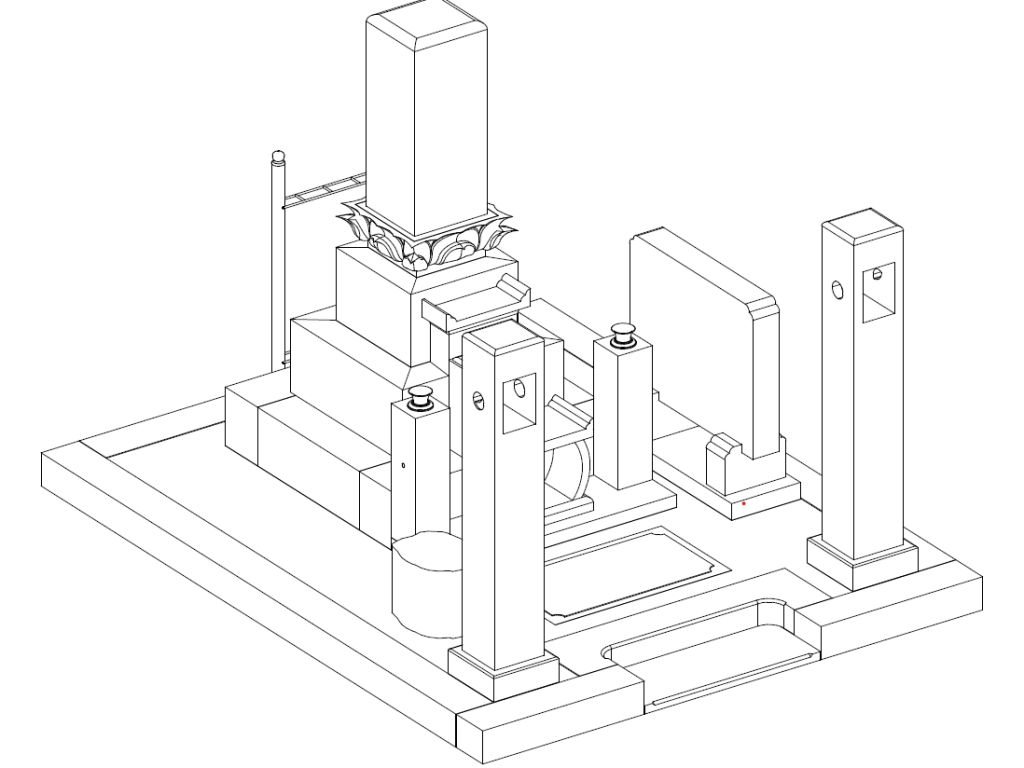

まずは、お墓を建てる場所や敷地の広さ、形状、地盤などを確認します。

これらの条件により、お墓のデザインや素材、大きさなどが変わってきます。

手順2.

次に、お墓の大きさや配置を決めます。

お墓の大きさは敷地の広さや予算に応じて調整しますが、

一般的には高さ1m~2m、幅80cm~1m程度です。

お墓の配置は霊園、寺院に建立する場合は規則に従いますが、

できるだけ日当たりや風通しの良い場所を選びます。

また、お花に水をあげたり、お墓を掃除することを考えると、

水道が近いところが便利です。

以上がお墓の設計の際の手順となりますが、

最終的に図面に表す際、

お墓が直線か曲線かについての違いも重要となるので、書いておきます。

直線のお墓→力強さがあり、方向性を示す特徴があります。

曲線のお墓→柔らかさがあり、優美なのが特徴です。

手順3.

その後、お墓の素材を選びます。

石種や色合い、質感などがありますが、耐久性や価格、

手入れのしやすさなども考慮します。

一般的には御影石が多く使われます。

手順4.

最後に、お墓のデザインを決めます。

和形、洋型、デザイン型などの種類や特徴を参考にし、

故人の性格や趣味、家族の希望などを反映させます。

また、竿石や石碑に彫刻する文字や図柄も決めます。

デザインを決める際は、以下の点に注意してください。

・お墓を建てる場所や敷地の広さに合わせてデザインを選ぶこと。

霊園や寺院によっては、デザインと高さに制限がある場合もあります。

・お墓を建てる目的や故人の想いを反映させること。

お墓は故人を供養する場所であり、

家族や親族との絆を深めるものでもあります。

・お墓を建てる予算や維持費用を考慮すること。

お墓のデザインや素材によって価格や耐久性が異なります。

また、手入れや清掃も必要です。

図面を作成する際には、

当初の目的に合っているかどうか確認しながら最終図面に

落とし込んでいきます。

お墓の設計には専門的な知識や技術が必要なため、

信頼できる業者に相談することも重要です。

お墓の専門家が‘お墓選びのポイント’を教えます

お墓は、自分や故人の希望や予算に合わせ、慎重に決めることが大切です。

お墓を選ぶ際は、次のような順序で決めていきます。

一つ目に、お墓を建てる場所をどこにするかを決めます。

お墓は、法律で定められた場所にしか建てられません。

以下に、墓地の種類と特徴を書いておきます。

・公営墓地:地方公共団体が運営・管理する墓地です。

費用は安いですが、抽選制や募集期間が限られる場合が多いです。

・民営墓地:宗教法人・公営法人などの民間の事業者が

運営する墓地です。

自由度が高いですが、費用が高めになる場合が多いです。

・寺院墓地:お寺の境内などにある墓地です。

歴史や伝統がありますが、檀家になる必要がある場合や、

寄付が必要な場合があります。

・個人墓:市町村の許可を受けて個人の土地に建てる墓です。

特別な事情がないと許可されない場合がほとんどで、

現在ではほとんど見られません。

二つ目に、お墓の種類を決めます。

お墓の種類は、以下のような物があります。

・一般墓:従来型のお墓で、家族や血縁者で継承していくものです。

石碑を立て、遺骨を埋葬します。

・樹木葬:墓石の代わりにシンボルツリーを植え、遺骨を埋葬します。

自然に還ることを望む人に人気です。

・納骨堂:お墓を建てず、ご遺骨を一時的または永久的に収蔵する施設です。

管理費用が安く抑えられます。

・永代供養墓:寺院や霊園が永代にわたって供養や管理を代行してくれるお墓です。

後継者がいなくても購入できます。

・散骨:遺骨を海や山などにまいて休養する方法です。

形の残らない埋葬方法を望む方におすすめです。

・手元供養:遺骨を自宅などに置き、供養する方法です。

頻繁にお参りしたい方、遺骨を手元に置きたい方におすすめです。

三つ目に、お墓のデザインを決めます。

一般的には、和型、洋型、デザイン型の三つがあります。

それぞれの特徴を説明します。

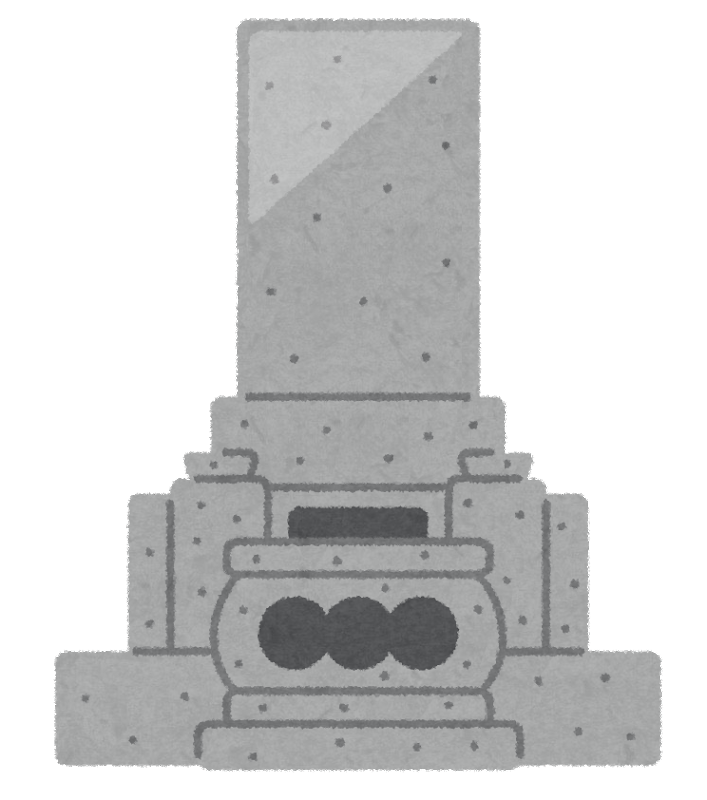

・和形:伝統的な日本のお墓で、3段か4段に積み重なった石塔が中央に立つ形です。

家名や宗派の文字が刻まれます。

色は、白や黒、グレーなどが多いです。

・洋型:近代的な外観で、横長の意思を台の上に置く形です。

家名や故人のメッセージ、イラストなどが刻まれます。

色は、白や黒、グレーのほか、赤やピンク、緑などもあります。

・デザイン型:個性的でオリジナルなお墓で、故人や施主の想いを表現したものです。

モチーフや形状は自由で、さまざまな色や素材が使われます。

四つ目に、価格を決めます。

自分の予算と、お墓に対する思いを石材店にお話します。

時間がかかるかもしれませんが、必ず合意点はあります。

以上が、お墓を選ぶ際の順序になります。

最後に、最近の傾向を書いておきます。

最近は、

①高さが1.5m以下

②洋墓

③土間は、防草仕上 が好まれています。

理由は、

①地震に対し、安心。

②掃除がしやすい。

③維持管理が楽 が挙げられます。

石材店は、その道のプロです。

‘’このようなことはできないだろう‘’との先入観で判断せず、

経験、創造力、対応力豊富な石材店にご相談ください。

必ず、いつまでも満足できるお墓になります。

知らないと困る「なぜお墓が必要なのか」~誰もが知っておくべきお墓の基礎知識~

お墓とは、亡くなった方を弔うためのご遺骨の埋葬場所です。

昭和23年に墓地埋葬等に関する法律が制定されました。

この法律により、現在では埋葬を行わなければなりません。

現在に至るまでの過程をさかのぼってみましょう。

日本におけるお墓の歴史は非常に古く、太古の昔からのさまざまなカタチで建てられました。

現在のお墓のスタイルになるまでに、どのような歴史をたどってきたのか、時代ごとに見ていきましょう。

古墳時代

・・・天皇や貴族、地方の権力者などのお墓として大規模な古墳が建てられました。

一般庶民は土葬のままでした。

平安時代

・・・仏教の普及により、一部貴族の間で火葬が取り入れられました。

その結果、お墓の小規模化が進みました。

鎌倉時代

・・・一般庶民にも火葬が浸透しました。

火葬した後の遺骨は、棺や小さな入れ物に入れた後、土中に埋めていました。

江戸時代

・・・なぜか再び土葬がメインになりました。

明治時代

・・・公共の墓地である青山墓地や天王寺墓地などがつくられ、

全国に広がっていきました。埋蔵方法も土葬から再び火葬に変わりました。

大正時代

・・・各自治体が火葬場を設け、地方でも火葬が一般化しました。

現在のお墓が定着したのは、このころからです。

この様に、時代時代で祀る人の想いと、各時代背景により変化はしてきましたが、

土葬か火葬であったことには変わりないです。

現在は、墓地の場所確保の問題、衛生上の面で火葬となっています。

当初は、和墓が主流でしたが、宗教や価値観の多様化により、

人々は自分に合ったお墓を選べるようになりました。

では、自分に合ったお墓はどんな形が良いか、

お墓の種類について説明します。

和墓→古くから目にするお墓です。

墓石が3段か4段に積み重なり、メインの石塔が中央に縦長に立てられ、

色は白系、黒系、グレー系が好まれます。

洋墓→和墓に比べ、高さが低いため、お手入れがしやすいお墓です。

最近は、「愛」「絆」「ありがとう」などの文字が墓石に刻まれることが多く、

故人の好きだった格言や詩などのオリジナリティが表現されています。

色は、白系、グレー系、黒系、赤系、ピンク系など様々です。

デザイン墓→独自デザインのお墓です。

近年は増加傾向にあり、

お墓に込める思いを形にすることができます。

樹木葬→自然葬とも言い、墓石の代わりに樹木を使うお墓です。

最近では、草木を植えた西洋式ガーデン化のような雰囲気の樹木葬も

登場しています。

永代供養墓→寺院が遺族に代わり、供養、管理してくれるお墓です。

少子化や核家族化、独り身の方など様々な理由からお墓を継承する人がいない人でも

持つことができるお墓として人気です。

手元供養墓→自宅や身近なところに遺骨の全部または一部を保管して供養するお墓です。

田舎にあるお墓を継承できない、お墓がない、マンションで仏壇が置けないなどの理由から手元供養が広まりました。

お墓に遺骨を納めず自宅で管理する、遺骨の一部を身に着けておくことで、

故人を身近に感じ、日々の暮らしの中で個人を思い出し、弔うことができます。

歴史を振り返ると、現代は各自の価値観に合わせた、どんなお墓でも作れる時代であることがわかります。

南口石創でも、お客様のご要望に合わせたお墓を作っています。

お墓に対する悩み、心配があればこちらへ→https://www.nankosekiso.com/contact

NHKファミリーヒストリー 高橋克実さんの釜めしの謎

例年になく、お盆前は酷暑日の連日で鳥取でも

最高38.6度を記録しました。

8月15日は、うって変わり台風7号の接近で

風雨に悩まされました。

コロナ禍開けの楽しみの行事も、

やむなく延期となったものもありました。

とはいえ、年に一度のお盆です。

他界された親しいご家族と

コミュニケーションの場、

家族の絆を深めるまたとない機会でした。

家族を想い将来を考えたり、お墓のあり方、

祀り方をどうするか。

少子化、高齢化、人口減少化の時代です。

今後をより生き抜くため、

かしこく、つよく、たくましい「家族」のあり方

が問われる昨今です。

7月末NHKテレビを見ていると、

仏壇に「高崎の峠の釜めし」の容器が

祀られていました。

そして仏壇と釜めしの容器という

意外な組み合わせの種明かしがされていました。

NHK人気番組の一つ

「ファミリーヒストリー」高橋克実さんの

回でした。

お母様の大好物「釜めし」の容器が

お父様のたっての想いで、お供えされていました。

一般の人でみれば、この意外すぎる

取り合わせです。

お父様が群馬へ出張時、

毎回お母様の大好物の

「峠の釜めし」をお土産にされ、

お母様も心持にされていたとのことです。

相手への、思いやりや感謝の気持ちが

いっぱいつまった「釜めし」です。

まさに万感の想いがつまった「釜めし容器」は、

お母様に対する

感謝の気持ちの最高の表現としてのものと感心し、

深く納得させられました。

そして、容器の中に入っていたものもまた

意外なものでした。

みなさん何だと予想されますか?

なんと、

お母様のご遺骨が分骨され入れてありました。

日本人なら、だれもが抱く、

人が人を思う心の深さです。

自分にとって特別な人への

「感謝の表現」を形として

日常的に表せる場をつくられていました。

最愛の人を最高の想いで祀る、

心あたたまるシーンでした。

お墓は単に、

ご遺骨を納める場所だけでは、もったいない。

他界された人も、ご遺族も

これまで以上にもっともっと家族の絆を強め、

ご家族が、かしこく、つよく、たくましく

生活できる場が提供できないかと、

弊社は昨年より

「どこでもおける小さなお墓、遷墓」を

提案しています。

省スペースで室内の出窓、寝室、棚などの

ちょっとしたスペースがあれば、OKです。

大きさはB5サイズノートより小さく、

約4.5kgでどこでも移動できます。

何よりも、そばにいるのでいつでも気軽に

コミュニケーションが取れます。

お子様も独立され、お一人様でも、

いつまでもこれまでと一緒です。

現代のライフスタイルに合わせた

新しいスタイルの一つが「遷墓」です。

詳しくはこちらへ👉遷墓について

「お仏壇」と「遷墓(室内のお墓)」の違い、わかりますか?

お仏壇は、仏様を祀るもの。

お墓は、亡くなった人と先祖を祀るものです。

お仏壇は、お寺の本堂を小さくしたものと言われ、

最上段中央に、信仰の対象物となる御本尊が祀られています。

位牌(いはい)は、亡くなった方が

仏の道に入ったしるしとなるもので、

「成仏する」ように祀ります。

文字どおり、『仏の世界観』が仏壇です。

お墓は、亡くなった方の御遺骨が埋葬され、

遺族が故人を想い、ご冥福を祈るための場所です。

最近では、従来のお墓とは違った、

個人向けのお墓も出しています。

それが、遷墓です。

遷墓は、核家族、少子化、高齢化など、

現代のライフスタイルの変化に合わせた

新しいタイプの室内墓です。

遷墓の利点として、次のようなものが挙げられます。

1.少しのスペースがあれば、どこにでもおける

2.家に置くため、墓参のための時間がいらない

3.草をとるなどの維持管理の手間が不要

4.費用が安い(従来型の平均の20分の1程度)

遷墓は、信頼し、支え合い、

かけがえのない家族の良さを大切にしています。

父母、祖父母、お子様などがなくなった際に、

形を変えて家族として室内に祀ります。

見守られ、元気づけられ、励まされる。

“いつまでも大切な家族” それが遷墓です。

みなさんの意見も参考にしたいので、下のリンクにアクセスし、

ぜひ意見をお聞かせください。

お一人様いらっしゃい

梅雨入りといえど今日はまるで夏の天気です。

少子高齢化、人生百年時代、好むと好まないによらず「お一人様」が増える時代です。

そこで、お一人様が良いところと困るところを考えてみましょう。

良い点

1.他人と関わるわずらわしさがない。

2.自分のために使える時間が多い。

3.自分中心で考えればよく、物事の計画が立てやすい。

困る点

1.自分だけの考えにおちいりやすく、独善的になりやすい。

2.何かやるときに他人の協力を求めにくい。

3.老後に自分の世話をしてくれる人が不明確。

今後ますますお一人様が増える時代。

今現在お一人様で困っている人が抱える

- 現在の問題

- 将来に不安と思われること

将来お一人様になる可能性がある人が抱える

- 将来不安と思われること

- 自分の周囲でお一人様が抱えている問題点

これらを広く集めて皆で

課題解決の場

を作ろうと思います。

つきましては、みんなが抱えているお困りごとをみんなで共有しませんか?

よろしければお一人様アンケートにアクセスし、あなたの心配事をご記入ください。

皆様の回答結果は、後日ブログで発表いたします。

皆で解決する場を作りたいと思います。

八芳園創業者に私達は何を学ぶのか

令和4年11月末、

長谷敏司翁顕彰碑の改修工事のご用命を承りました。

私はいつも「仕事を請け負う時」

1 何故その仕事がきたのか

2 発注者の思いはどうなのか

3 私は何のためにその仕事をするのか

をまず考えます。

しかし今回は、顕彰碑ということもあり、

長谷敏司翁の考えに想いを馳せるところから始めました。

佐治町出身の敏司翁は、東京での八芳園の創業、地元企業への出資・経営参画といった事業だけでなく、佐治村、県立高校等に多額の寄付をされ尽力された方。

その思いは、ご遺族に引き継がれ、今日の事業を発展させておられます。

また、奨学会の設立につなげ、若者の育成にも力を入れられています。その根幹にあるのは「人と未来」に対する無限の可能性への想い、と確信しました。

工事の年である令和5年は各事業の周年記念が重なる年です。顕彰石碑改修工事は、敏司翁の

想いを再発見する大仕事。つまり改修ではなく「再生」である。こう認識すると心が引き締まる思いがしました。

まずは石碑と対峙。

見えてきたのは多くの課題でした。

石碑と文字のバランス。

幅約1.7×高さ約2.5mという存在感のある石碑とそこに掘られた東大寺別当揮ごう文字。

両者を、どちらも負けない、そして、相互に引き立たせるための工夫が必要でした。

さらに、建立後46年の経年劣化。

正直に言うと、やりがいはもちろんのこと、同時にプレッシャーもあったと言わざるを得ません。

しかし、振り返ると名誉ある石碑再生に携われた事に感謝しかありません。

変色や石材中央部への表面汚れの浸透、石板の傾きやコケ、さらには顕彰説明文銅板についた黒錆対応などでした。

汚れを落とすことや傾きの修正は、苦労したものの、これまで培った技術でなんとか解決できました。

今回とりわけ注力したのは、この工事で顕彰石碑の価値をさらに高めることでした。

単に石碑の汚れを落とすのではなく、周囲の景観と同調しながらも存在感やメッセージ性を出すこと。

そのために5種類の薬品を試行錯誤しながら、汚れを取りつつ見た目の凹凸感を出すことでした。

太陽の動きとともに変化する石碑表面の影が動的な印象を与えることができるからです。

文字の彫りは土台の石碑との明度をはっきりさせることで石碑の大きさに負けないよう引き立たせ、仕上げに落款印に朱色を入れることで全体をキリッと見せました。

最終的には、里山を背景により力強く再生した顕彰石碑に敏司翁も喜んで下さっているのでは、と自負しております。

敏司翁の石碑を、それぞれの人が自分自身として何を思い、どう学ぶのか。

一度この名実ともに巨大な石碑と「対峙」してみてください。

今後、佐治のこの顕彰石碑が「人々に新しい可能性、未来への希望を抱かせる」聖地となり人々の「聖地巡礼」が行われる日々が来ることに夢を託します。